分享转发:

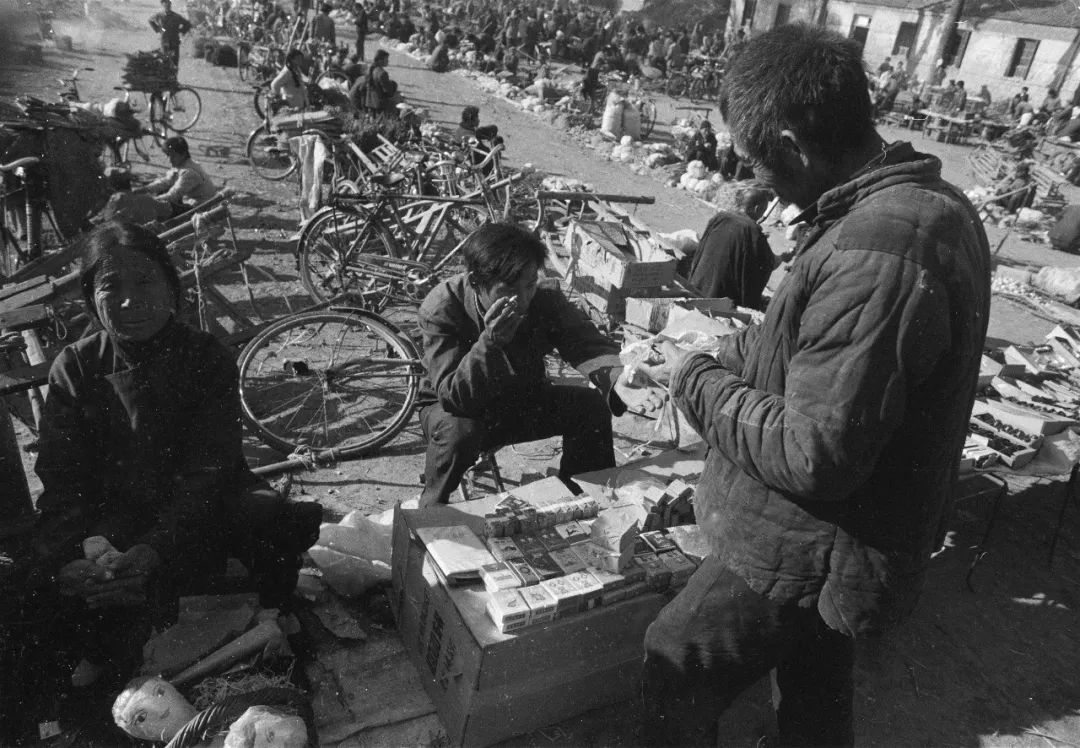

农村的集市都是地摊的形式,多少年来一直未曾改变。

人民公社时期,社员天天在生产队里干活,什么挣钱的买卖也不让干。要是私自赶集卖东西被抓住了,就按照投机倒把论处。轻者要你到村里社员大会上做检讨,重的还要挂上牌子游街示众,吓的社员谁也不敢越雷池半步。直到1978年三中全会召开以后,人们才慢慢地放开了胆子,试探着到集上,做些自家农副产品的小买卖。

到了八十年代初期,农村地摊基本就放开了。五天一个集市是农村唯一的进行商品交换的集散地,村民们当然不会放弃这难得的机会。天刚蒙蒙亮,那些十里八乡的村民挑着货担和推着独轮车,把自家种的青菜等农产品,连同自家养的家禽拿到集市上来卖。有些头脑灵活的,就把外地的紧俏商品贩卖回来,就比卖菜的村民卖的多。

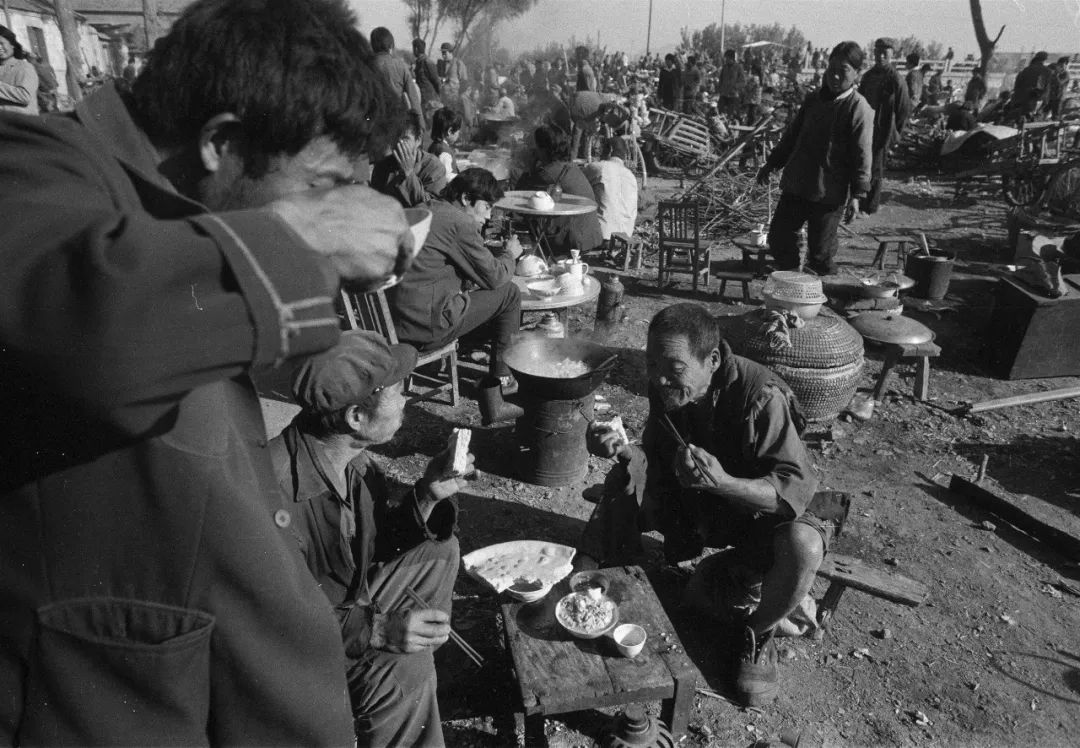

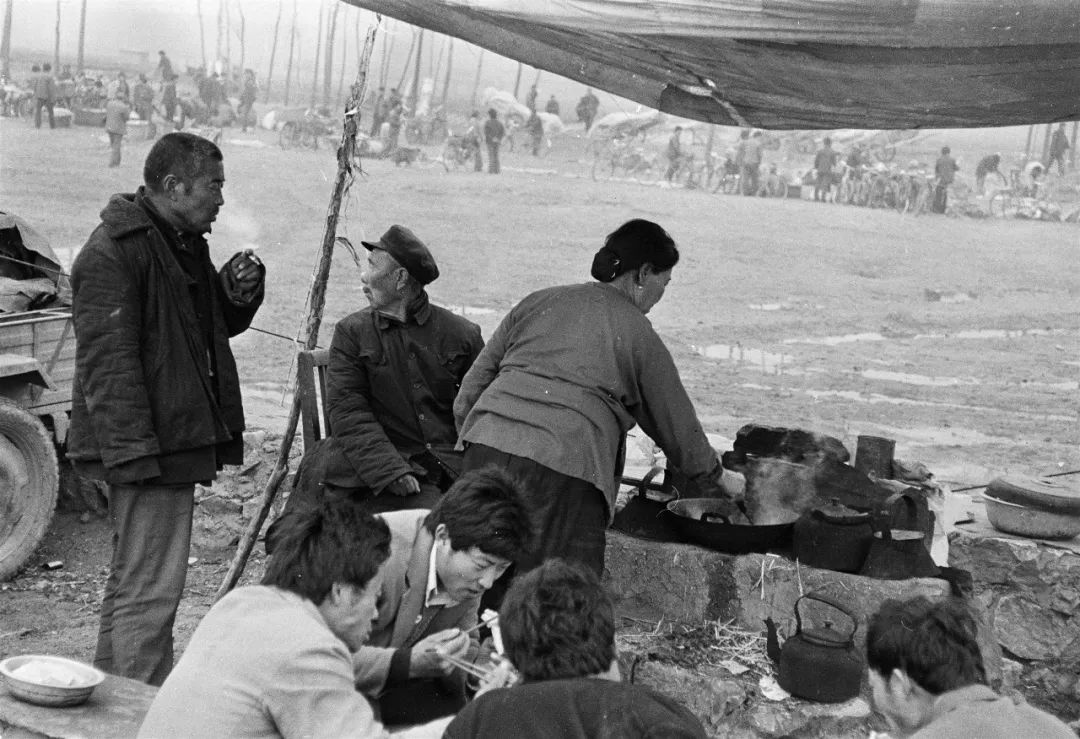

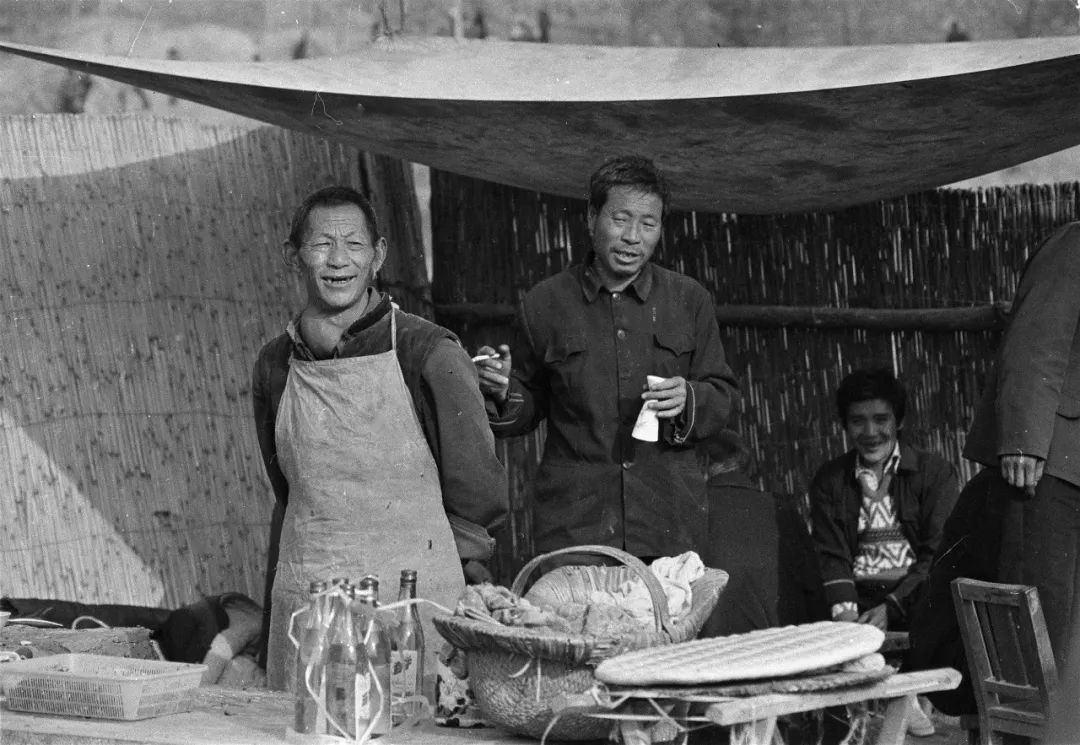

赶集的人多,集市上特别热闹,买卖讲价的和争抢摊位的吵嚷着,远远就能听见。有些会炒菜的农村厨子,到集市上垒个地锅子,为赶集的村民提供热腾腾的饭菜。过晌时候,那些赶集的农民,咬咬牙买上一碗两角钱的大锅菜,再喝上一角钱的老白干。更多是那些省钱的,索性就买二分钱一碗的白开水,就着咸菜啃窝头。

br